チカ

アーチスト

A Documentary Performance

| MAYU.COM.AU | ENGLISH | チカ | あらすじ | アーチスト | 制作チーム | ダウンロード | 協力 | 技術スペック | 連絡先 | リンク |

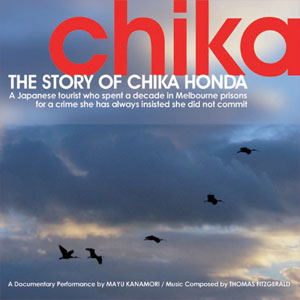

Poster Design by Janette Hoe

CHIKA Sydney 2008

CHIKA Melbourne 2005

|

CD Cover by , Elly Mantzaris

|

|

|

クリエーター・プロデューサー 金森マユ

オーストラリア先住民女性の日本人父親探しの旅を描いた『ハート・オブ・ジャーニー』(オーストラリア国連マスコミ平和賞他文化推進コメンデーション受賞・2001年ブルーム・ナイドック和解賞非先住民部門受賞)は先住民、移民、多文化社会の問題とそれに携わるアイデンティー意識を追求。同作品はラジオドキュメンタリーとしてオーストラリア国営ラジオABC Radio National からの発表後、音声、写真とライプナレーションを合わせ、舞台作品として日本やオーストラリア等各地アートフェスティバルにて公演されている。 日本のホームレス、日雇い労働者や同性愛者等のマイノリティー・コミュニティーを描き、オーストラリア人の多くが日本人に対して抱くステレオタイプを破る写真展『Unseen Faces of Japan』を国際交流基金シドニー支部にて展示。その後東京のコニカプラザにて日本人がオーストラリア人に対するステレオタイプを破るオーストラリア在住マイノリティーを題材にした写真展『素顔のオーストラリア』を公開。 2007年には特定の地域のコミュニティーと共にその限定された場所で発表するために創るサイト・スペシフィック作品『イン・リポーズ』はタウンズビルの日本人墓地にダンサー、サウンドアーチスト、作曲家、ビデオアーチスト等を集め、日本人移民、オーストラリアと日本の戦争史、自然、土地と墓に関する意識を追求し、ドキュメンタリー写真を含むコラボレーション作品を企画、制作発表している。 さらに、サルディニアの100歳を超える長寿達を題材にしたインスタレーション作品『バチオ・デラ・ヴィータ』を制作、シドニー市アート&アバウト、サルディニア、サンスペタラーテにてノーアート両フェスティバルにて公開。2008年にはフィレンツェ、ファインアーツコーヴギャラリーにて展示予定。 ディレクター・ プロデューサー マルコム・ブレイロック  現在主にダーウィン・フェスティバルのアートディレクター。

現在主にダーウィン・フェスティバルのアートディレクター。これまでにメルボルン・ムーンバ・フェスティバル、アデレイド・フリンジ・フェスティバル、オーストラリア国際ワークショップ祭 やセント・キルダ・フェスティバルのアートディレクター・プロデューサーを務めたのをはじめ、 1996 年〜 98年にはムーンバ・リバー・スペクタキュラーのアートディレクター・プロデューサー、メルボルンフェスティバルのオープニング・イベントのアートディレクター・プロデューサーなど大規模なアウトドア・イベントもプロデュースしている。初期にはジャンクション、ラ・ボワートやサークル・シアター・カンパニーなどオーストラリアの劇団で芸術監督を務めていた。 音楽監督、トム・フィッツジェラルド  現代オペラ、ミュージカル、映画やテレビなどの多様なメディア向けに作曲している音楽家。作品『パ( Pa )』は年シエナ国際フェスティバルでベスト・オリジナル・ミュージック賞を獲得し、 1998 年には『真夏の夜の夢』でメルボルン演劇批評家賞及び最優秀ミュージカル作曲・演出賞を受賞。また、『タートル・ワールド』は映画音楽の部門にて 1999 年のアカデミー賞にノミネート。

現代オペラ、ミュージカル、映画やテレビなどの多様なメディア向けに作曲している音楽家。作品『パ( Pa )』は年シエナ国際フェスティバルでベスト・オリジナル・ミュージック賞を獲得し、 1998 年には『真夏の夜の夢』でメルボルン演劇批評家賞及び最優秀ミュージカル作曲・演出賞を受賞。また、『タートル・ワールド』は映画音楽の部門にて 1999 年のアカデミー賞にノミネート。現在自作曲の曲、現代オペラ、オーストラリア作者の新作を演奏するアンサンブル、ワン・アース・オーケストラの音楽監督であるとともに、その演奏家でもある。演奏家としてはバイオリンやピアノを担当し、メルボルン・シンフォニー・オーケストラやブロードウェイのミュージカル『エビータ』で演奏。また、エルトン・ジョンやディオン・ワーウィック、スティング、サミー・デイビス・ジュニアともコンサートで共演している。 音楽監督としては、現在までにヴィクトリア州立オーケストラ、 ABC クィーンズランド・シンフォニー・オーケストラをも勤め、メルボルン国際芸術祭オープニング・イベント、ムーンバ・リバー・スペクタキュラー、メルボルン市クリスマス・コンサートでは音楽監督・作曲家を務めてきた。 琴、小田村さつき  9 才から箏曲を始める。故沢井忠夫 沢井一恵に師事 NHK 邦楽技能者育成会修了。 1989 年沢井箏曲院によりオーストラリアに派遣の後、Sawai International Koto School を設立、現在はシドニーを拠点にメルボルンに支部を持ち、オーストラリア全国に箏曲の伝授に勤めている。

9 才から箏曲を始める。故沢井忠夫 沢井一恵に師事 NHK 邦楽技能者育成会修了。 1989 年沢井箏曲院によりオーストラリアに派遣の後、Sawai International Koto School を設立、現在はシドニーを拠点にメルボルンに支部を持ち、オーストラリア全国に箏曲の伝授に勤めている。 演奏活動はオーストラリア室内楽オーケストラなどクラシック音楽との共演をはじめ、ジャズ・フュージョンワラター、インド音楽サンガム、現代音楽エリジョンのメンバーとしてグループ活動も行ない、幅広いレパートリーを持つ。また、オーストラリア人作曲家による箏、 17弦箏のための曲の初演も多数。 沢井一恵氏との共演もみられる『Like A Bird 』、世界初のオーストラリア人作曲家による箏作品集『Burning House』自らの作曲した曲を含む『, Koto Dreaming 』の他、多数の CD をリリース。 2000年にはオーストラリアン・ワールド・ミュージック賞年間器楽部門及びサウンド・オーストラリア賞個人の部特別オーストラリア音楽寄与部門を連邦政府とニューサウスウエールズ州から 2 回、 1989年にはグリーンルーム・シアター賞オリジナル楽譜部門を受賞。 ゆみ うみうまれ  兵庫県宝塚市出身、神戸大学教育学部卒、オーストラリアメルボルン在住。

兵庫県宝塚市出身、神戸大学教育学部卒、オーストラリアメルボルン在住。1973年よりクラシックバレエを7年間習う。モダンダンス他、種々のダンスを学んだ後 1989年大駱駝鑑入団。グループの一員として、また、他の舞踏カンパニーと東京、奈良、東北、パリ、オーストラリア公演を行った後、 1993年メルボルンに移住。以後、オーストラリアを拠点にフリーのダンサー、パフォーマーとして豪州国内はもとよりヨーロッパ、日本、中国、香港、マレーシア等で公演を重ねる。「舞踏キャバレエ」創始者。 代表作に、1997年、オ-ストラリア・ヴィクトリア州初の女性アーティスト奨励金受賞者の一人に選ばれた 「Fleeting Moments ―うつろいゆく時」と1999年の自主企画作品 「Tokyo DasSHOKU Girl 東京脱色ガール」があり、共に、ヴィクトリア州グリーン ルーム賞を受賞。「東京脱色ガール」はその後オーストラリア各地で公演ツアーし、その 改訂版 「脱色カルチベーション!!」(劇団GUMBO共演)は 2003 年にアーツヴィクトリアと日本国際交流基金の援助を受け、大阪公演する。 2005年には新作 「DasSHOKU HORA!!」 (主演、振り付け、監修) を発表、翌年にシドニーのオペラハウスでも公演する。うみうまれのソロ作品 「祈りー in-visible 」は2000年に阪神大震災五周年記念イベントで出身地宝塚市にて、またデンマーク、コペンハーゲン・ポスト舞踏フェスティバルから招聘を受け公演。その他代表作に 「Dis-Oriental」 や 「EnTrance」 などのソロ作品やまた「バーレスクアワー」(オーストラリア国内、エジンバラツアー)日本公演の「バーレスクの一夜」横浜バンクアートや「Banquet Room」(メルボルン、大阪DANCEBOX)などがある。13年来のコラボレ-ター、トニー・ヤップとのデュオ作品「 How could you even begin to understand?」 は、オーストラリア国内、東京(JADE2002)、クアラルンプール等で公演を重ね、教会、ギャラリー、野外(広大な小麦畑、田んぼのインスタレーション)、劇場等、様々なロケーションで行われている。オーストラリア社会の中のアジアへの視点、またアジア文化もつある種の宗教性を描き出すことをテーマとしており、同じテーマで、オーストラリアのダンサーを使って振り付けした 「in-compatibility」は2003年、メルボルン国際フェスティバルで発表され、絶賛を受ける。 うみうまれは、舞踏だけでなく幅広いダンス・ボキャブラリーを用い様々な分野のアーティストと共に国内外で実験的な作品創りを続けており、オーストラリア主要都市のフェスティバルで多々の演劇作品に、アクター、コレオグラファーとしても活躍している。 テレビ朝日番組「未来者」(30分ドキュメンタリー)やABCアートショーにも取り上げられる。 ブロンウィン・カークパトリック  1994年オーストラリア国立大学クラリネット専攻にて優秀な成績で卒業後、1997年オーストラリア シドニー在住の尺八演奏家ライリー・リーに師事。2004年日本とニューヨークで行われた尺八フェスティバルに招かれ、リー氏から準師範、師範の免許を授与される。

同年、チャーチル・フェローシップ、又翌年オーストラリア・カウンセル芸術同年、チャーチル・フェローシップ、又翌年オーストラリア・カウンセル芸術技術助成を受け、日本へ渡り、横山勝也、柿堺香、古屋輝夫に師事。2005年にはハワイで行われたインターナショナル尺八フェスティバルにて演奏、同年5月全日本邦楽コンクールにて受賞。現在沢井箏曲院オーストラリア支部メンバー(小田村さつき、大野唱子時田深山)と定期的に演奏、心から心への音楽を目指し意欲的に活動行う。

1994年オーストラリア国立大学クラリネット専攻にて優秀な成績で卒業後、1997年オーストラリア シドニー在住の尺八演奏家ライリー・リーに師事。2004年日本とニューヨークで行われた尺八フェスティバルに招かれ、リー氏から準師範、師範の免許を授与される。

同年、チャーチル・フェローシップ、又翌年オーストラリア・カウンセル芸術同年、チャーチル・フェローシップ、又翌年オーストラリア・カウンセル芸術技術助成を受け、日本へ渡り、横山勝也、柿堺香、古屋輝夫に師事。2005年にはハワイで行われたインターナショナル尺八フェスティバルにて演奏、同年5月全日本邦楽コンクールにて受賞。現在沢井箏曲院オーストラリア支部メンバー(小田村さつき、大野唱子時田深山)と定期的に演奏、心から心への音楽を目指し意欲的に活動行う。尺八, アン・ノーマン  1986年から日本にて中村心瞳師(上田流)尺八を学び、モナッシュ大学院民族音楽学修士を卒業。その後文部省奨学金により東京芸術大学にて人間国宝故山口五郎師(琴古流)に師事、田嶋直士師より海童道を学ぶ。

1986年から日本にて中村心瞳師(上田流)尺八を学び、モナッシュ大学院民族音楽学修士を卒業。その後文部省奨学金により東京芸術大学にて人間国宝故山口五郎師(琴古流)に師事、田嶋直士師より海童道を学ぶ。オーストラリアでは舞台作品 『Men Who Knew Too Much』 等の演出、演奏を担当、また、Nadoya Company の『かごめ』の演出、 Frankston Sea Ceremony, Melbourne Festival, 『 Federation Bells 』 等の野外イベントや芸術祭の演出、作曲、演奏もこなしている。 現在ハープシコードのピーター・ハーゲンとのデュオ Questing Spirit を組み、 2002 年には小泉首相来豪レセプションで演奏、そして現代クラシックアンサンブル Jouissance のメンバーとしオーストラリア、ノルウエイ、エストニア等で演奏。 2004 年にはニューヨークの尺八祭にも招待を受けている。又、坂本敏範と全豪の学校等でで和太鼓と尺八等を紹介している。 和太鼓、坂元敏範  熊本市出身。地元で毎年開催される秋の例大祭のお囃子を源流に、1987年、和太鼓チームりんどう太鼓を結成、創作及び演奏活動を開始する。その後、熊本城築城太鼓のメンバーにも参加、熊本フィルの打楽器奏者福田均(たかし)氏や元鬼太鼓座の今福裕氏に和太鼓を師事、また佐渡の太鼓集団鼓童を訪問するなど、各地の太鼓チームと交流し、精力的に和太鼓を学ぶ。 1995 年、海外への日本文化紹介ボランティアとして渡豪。9ヶ月間、太鼓を中心に様々な日本文化紹介活動を行う。翌1996 年、現地からの要望で再渡豪。和太鼓の指導、演奏を本格的に開始し、メルボルンで豪州初の和太鼓教室を開き、海外での和太鼓普及に努める。 2000 年のシドニーオリンピック、またフィジー、ニューカレドニアでの海外公演を成功させ、現在はメルボルンを拠点にオーストラリア各州の芸術際等で活躍している。

熊本市出身。地元で毎年開催される秋の例大祭のお囃子を源流に、1987年、和太鼓チームりんどう太鼓を結成、創作及び演奏活動を開始する。その後、熊本城築城太鼓のメンバーにも参加、熊本フィルの打楽器奏者福田均(たかし)氏や元鬼太鼓座の今福裕氏に和太鼓を師事、また佐渡の太鼓集団鼓童を訪問するなど、各地の太鼓チームと交流し、精力的に和太鼓を学ぶ。 1995 年、海外への日本文化紹介ボランティアとして渡豪。9ヶ月間、太鼓を中心に様々な日本文化紹介活動を行う。翌1996 年、現地からの要望で再渡豪。和太鼓の指導、演奏を本格的に開始し、メルボルンで豪州初の和太鼓教室を開き、海外での和太鼓普及に努める。 2000 年のシドニーオリンピック、またフィジー、ニューカレドニアでの海外公演を成功させ、現在はメルボルンを拠点にオーストラリア各州の芸術際等で活躍している。

Keith Tucker 照明デザイン  オーストラリア・ダンス・シアター、英国国立バレエ団、セント・ピーターバーグバレエ団、メルボルン美術館、モスクワ・サーカス、ルーシー・ゲアレンなどを始めとする多くの企業やアーティストのための照明デザインを手がけている。 多層芸術作品における照明デザインにも関心が強く、最近ではドイツ・ベルリンに赴き、ベルリンフェスティバルに出品されたルーシー・ゲアレンによる作品の舞台照明を手がけ、リアルタイムで進行する役者達の演技・演奏そして映像と共に一つの舞台を作り上げることは決して容易ではないが、照明デザイナーとしての彼の好奇心を大いにそそる分野である。 Nick Franklin ドキュメンタリー音声、ニック・フランクリン  『ハート・オブ・ジャーニー』の音声プロデューサーを務め、金森マユとともに 2000 年の オーストラリア国連マスコミ平和賞他文化推進コメンデーション受賞。また、ラジオ・アイシリーズの『犯罪と罰則』は 2003年ウォークリー賞を獲得したのをはじめ、 2003年ジョージ・マンスター賞個人ジャーナリズム賞、 2003年オーストラリア&ニュージーランド精神衛生学会賞失語( Lost Voices )部門等を受賞。ラジオ作品『リバー・スピリッツ』は 1997 年ニューヨーク・フェスティバル賞のファイナリストになり、トロッポで 1995 年オーストラリア人権賞ベスト・ラジオ・ドキュメンタリーに輝いている。

『ハート・オブ・ジャーニー』の音声プロデューサーを務め、金森マユとともに 2000 年の オーストラリア国連マスコミ平和賞他文化推進コメンデーション受賞。また、ラジオ・アイシリーズの『犯罪と罰則』は 2003年ウォークリー賞を獲得したのをはじめ、 2003年ジョージ・マンスター賞個人ジャーナリズム賞、 2003年オーストラリア&ニュージーランド精神衛生学会賞失語( Lost Voices )部門等を受賞。ラジオ作品『リバー・スピリッツ』は 1997 年ニューヨーク・フェスティバル賞のファイナリストになり、トロッポで 1995 年オーストラリア人権賞ベスト・ラジオ・ドキュメンタリーに輝いている。現在、ラジオ芸術の世界でオーストラリア国営ラジオ( (ABC Radio National))の主席プロデューサーとして、ラジオ・アイの番組をプロデュースしている。これまでにジャーナリスト兼キャスターとしてABC国営ラジオのモーニングショーやトリプルJのエグゼクティブ・プロデューサー、英国のBBCラジオやカールトン・テレビのレポーター、プロデューサーなどの多彩な経験をもっている。 音声エンジニア兼デザイナー、アンドレイ・シャブノフ  音声エンジニアとデザイナーとして、今までに作曲家コリン・ブラックのプロデュースによるラジオフォニック作品私のリスニング・ルームのために創られた作品『外にある耳

』

にて、名誉ある

2003

年プリ・イタリアを受賞。現在オーストラリア国営ラジオ

ABCのアクースティック・アート・ユニットの音声エンジニアを勤め、ラジオ・アイやリスニング・ルームといった番組にも携わっている。

音声エンジニアとデザイナーとして、今までに作曲家コリン・ブラックのプロデュースによるラジオフォニック作品私のリスニング・ルームのために創られた作品『外にある耳

』

にて、名誉ある

2003

年プリ・イタリアを受賞。現在オーストラリア国営ラジオ

ABCのアクースティック・アート・ユニットの音声エンジニアを勤め、ラジオ・アイやリスニング・ルームといった番組にも携わっている。ABC 入社以前はロシアに在住し、モスクワのビデオ・フィルム社で音声デザイナー、シネマトログラフィー社のシンフォニー・オーケストラの音声エンジニアやドキュメンタリー・フィルム・スタジオの音声技師をしていた。また、 Kino 、 DDT、など多数のロシア・ロック・ポップグループのレコーティング等も手掛けてきた。 映写デザイナー兼Traxプログラマー、クリス・ハリス  現在、オーストラリア・センター・フォア・ムービング・イメージス

現在、オーストラリア・センター・フォア・ムービング・イメージス

の技術マネージャーとして勤務。これまでに、キャロライン・リーの『ローラ・ストロング』やメルボルン・ワーカーズ・シアターズの作品『フィーバー』のマネージメントを担当。 また、 NYID's の 『Kand Scenes of the Beginning from the End』 では、2001年並びに2002年メルボルン・ムーンバ・フェスティバルのマルチ・メディア設備を担当したり、デザイナーとしてICEの『 The Teratology Project 』やジュディ・アンダーソンのの照明デザインなども行っている。 2003年には、メルボルン国際フェスティバルでのルーシー・グエリンのパーフォーマンス『 Plasticine Park 』のマルチ・プロジェクション・スクリーンを完成させた。 |

| MAYU.COM.AU | ENGLISH | チカ | あらすじ | アーチスト | 制作チーム | ダウンロード | 協力 | 技術スペック | 連絡先 | リンク |